PCに関する日記です

時々更新されると思います

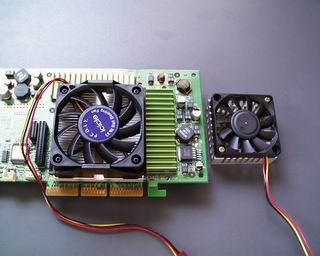

nForce4 UltraとGeForce 6800 Ultraテスト中。

AoE3のために、ビデオカードの強化のついでに、PCI-E環境へ移行しようと、nForce4 Ultra搭載のA8N-Eを入手。

ビデオカードは7800シリーズが発売されて手頃な価格になったPCI-E版のGeForce 6800 Ultra。

CPUはX2までのつなぎということで最廉価の3000+をチョイス。

気になっていたGF6800の騒音は、PCの起動時にはかなりの騒音を出すものの、Windowsが起動してドライバがロードされた瞬間にはずいぶんと大人しくなってくれる。まだ多少気になるのでZAV02-NV5を取り付けるかもしれない。

現在メインマシンに刺さっているGeForce 5700 UltraとAoE3で比較してみた。

設定は共に出来る限りの最高設定

GeForce 5700 Ultra |

GeForce 6800 Ultra |

|

|

AoE3はGF6600以上で使えるHDRレンダリングに対応しているので、大きく画質が異なる。

発表時のスクリーンショットに度肝を抜かれた美しい光の表現は全てこれによるもの。

速度においては、5700は上の画面でわずか8FPSしか出ておらず、6800は50FPSほど出ていた(Fraps調べ)。

最高設定にする場合は6800でも力不足になってしまうようだ。

半年前に、Athlon 64環境を入手していたものの、いろいろあって手つかずのままだった。

それをやっとメインマシンに組み込むことができた。

もう時代遅れのSocket 754タイプのAthlon 64 3400+とVIA K8T800Proを搭載したABIT KV8 Proの組み合わせ。

CPUクーラーは例によってALPHA製のPAL8150Tと、専用バックプレートBP81OVを使い、静穏ファンでも十分な冷却能力を確保している。

Pentum 4 2.8C GHz |

Athlon 64 3400+ |

|

|

|

|

さすがに小幅なアップグレードとなってしまったが、クロック可変技術の「Cool'n'Quiet」も使え、M/Bにもファンコン機能がついていたりと、そこそこ満足している。

半年寝かせてしまった結果、Winchesterコアが出たりとちょっと寂しい面はあるけれど。

半年ぶりの更新。

ひょんな事からLGA775マザーを入手したため、コストパフォーマンスが高いと言われるCeleron Dを味見してみた。

325J(2.53GHz)とマザーはi865PEを使ったGA-8IPE775-G。

ETやUTのベンチを測ってみたら、Northwood Celeronと比較してかなり高速なようだ。

これが8千円ちょっとで手に入るのだから、たしかにコストパフォーマンスは高い。

ただ、LGA775のCPUは発熱がかなり多めで、リテールクーラーの騒音はかなりの物だった。

しかし、平常時はSmart fanというファンコン機能にて静かに抑えられている。

以下、GeForce3と組み合わせたベンチ結果

| ETベンチ (Seawall スタート画面でのFPS |

|

| Celeron 2GHz | 27 |

| Celeron D 325J | 70 |

| UTベンチ 325Jの方は75以上まで行くのでVSync OFF |

|

| Celeron 2GHz | Min 37.21 Avg 57.36 fps. |

| Celeron D 325J | Min 70.82 Avg 121.58 fps. |

クロック差、メインメモリ差(PC133とPC2100Dual)を考慮してもかなりのブーストがある。

Tualatin Celeron後継の“美味しい”CPUなのは間違いない。

前回のデュアルマシンのCPUをCoppermineコアのPentium III 600EBMHzへと変更した。

以前はKatmaiコアの500MHzで、かなり発熱が多く、扱いにくいマシンだった。

変更後は言うまでもなくCPU温度は劇的に下がり、またオンダイL2やFSBが133MHzになったため、周波数以上に高速化してくれた。

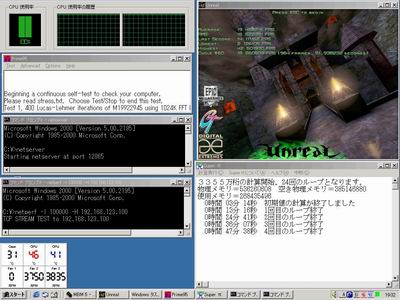

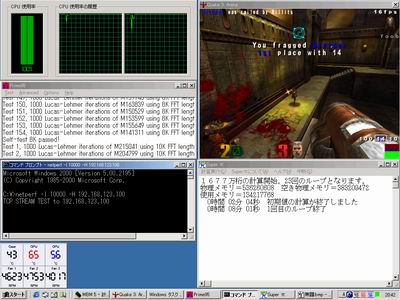

今回の耐久テストは、Prime95・Netperf送信+受信・SuperPi 3355万桁・初代Unrealのオープニング垂れ流しを同時実行している。

同じように安定かと思いきや、一度だけブルースクリーンの憂き目を見た。

FSB133MHzだと不安定マザーの地が出やすくなるのかもしれない。

追記:

やはりFSB133MHzでは駄目なようだ。

耐久テストを終えてからデフラグを行ったところ、見事にブルースクリーンが出た。

P3-500MHz(FSB100) に戻して再度デフラグすると、やはり問題はない。

不本意ながら、ここは600EBMHzをFSB100MHz×4.5の450MHz相当とするしかないようだ。

FTP/WEB/FPSゲームサーバとして使っているマシンをデュアルCPU環境へアップグレードするための準備を行っている。

環境は、

| Single | Dual | |

| CASE | YCC YCC-99A18 | Owltech OWL-602DIV |

| M/B | ASUS P2B-VM | SUPERMICRO PIIIDME |

| CPU | Celeron 500MHz | Pentium III 500MHz x2 |

| MEM | PC100 128MB+256MB | SAMSUNG PC100 128MBx4 |

| OS | VineLinux 2.6r3 | VineLinux 2.6r4 |

i840を使ったPIIIDMEは、Extend ATXサイズの大きなマザー。これが入るケースは持っていなかった為、とりあえずメインマシン用に買ったOWL-602DIVに入れている。

このマザーはWebの記事を見ると、メモリの相性が激しかったり、Win2kのデフラグを行うと青画面や、冷却を怠るとすぐに不安定になったりと、かなりのじゃじゃ馬な様だ。

とりあえず安定性を見るべく、Windows 2000を入れてSuperPi 1677万桁・Netperf・Prime95・Q3AのDemo垂れ流しを同時に行うという負荷テストを行っている。

チップセットをDualファンでの冷却が功を奏したのか、今のところ問題は起こっていない。

そのうちサーバーケースのCS-588Proを入手してアップグレードを終了としたい。

PrescottコアのPentium4がイマイチということで、我慢していたメインマシンのCPUを含めたアップグレードを行った。

マザーボードはIwill P4CT(i875P)、CPUは性能と発熱量のバランスがもっとも良いPentium4 2.8CGHz。

HTテクノロジも使える環境だけれど、メインOSがWindows 2000の為、OFFにしている。

以前の環境からは、セカンドキャッシュが256KB→512KB、FSBが400MHz→800MHz、動作周波数が1.9GHz→2.8GHzと、高速化する要素がかなり多いためか、体感速度もとても良くなった。

ベンチマーク結果も大幅にアップし、満足のいくアップグレードだった。

1.9GHz@Dual PC800-40 |

2.8GHz@Dual PC3200 |

|

|

|

|

困ったことが一つ。

オンボードのTI製IEEE1394コントローラが、PanasonicのDVD-RAMドライブ、LF-D240JDと相性問題が発生。

読み込むデータがことごとくデータ化けし、とても使い物にならない。直前まで使っていたメルコのIEEE1394カードを差してその場をしのいだが、このP4CTを選択した理由が無くなってしまい、かなり残念ではある(最終候補はintel D875PBZLKとこのP4CT)。

Reonとの物々交換にて入手したGA-6VTXとCeleron 1.2GHzを利用した実験マシン。Reonのメインマシンとして2年ほど使った為か、純正CPUクーラーがかなりヘタったようで、爆音が発せられる。このままではとても使えないので、手持ちのALPHA PAL6030にTualatin対応クリップ CL57GTを組み合わせて交換した。ファンは三洋の109R0612M426(2600rpm 20db)。

換装後は劇的に静かになり、温度変化もBIOS読みで39度→39度と全く変わらず、冷却を犠牲にせずに済んだ。

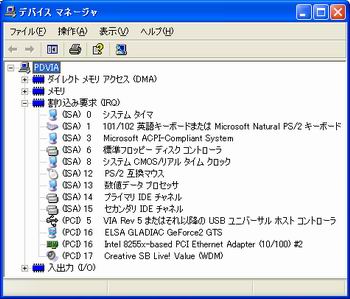

このマザーボード、IRQの割り振りがちょっと特殊で、AGPとPCI1でIRQが共有されない。

[AGP --------------]

[PCI 1-PCI 5と共有-]

[PCI 2-AC'97と共有-]

[PCI 3-USBと共有--]

[PCI 4-AGPと共有--]

[PCI 5-PCI 1と共有-]

[ISA---------------------]

PCI 4がAGPと共有となっているのがポイントで、ここにビデオキャプチャーカードやサウンドカード等、相性問題が発生しやすいカードを差すと、トラブルの元になりやすい。 じゃじゃ馬カードはPCI 5に差すのが良いだろう(IRQ共有されるPCI 1には差さない)。

サウンドカードを差す場合はオンボードAC'97をBIOSで切り、PCI 2に差すのがベストだと思われる。

比較的おとなしいLANカードはPCI 3に差し、USBとIRQ共有させるのが良いだろうか。

ELPIDAのRIMM PC800-40 256MB 四枚を安く入手したため、メインマシンをRDRAM環境へと変更した。

選んだマザーはASUS P4T533-Cで、これも安く入手できた。

結構というか、かなり無意味な変更だけれど、 前々からRIMMを使ってみたく、自己満足と言うことで。

注: 以前の3DMARK2001SEの結果は、Detonator41.09で、今回は45.23での結果。

メインマシンをDDRメモリ環境にすることが出来た。

底値に近かった時にPC2700の512MBを2枚買っており、それを使用したかったから。

選んだマザーボードはintel製の845Dマザー D845PTL という物。

将来性を考えると、865辺りになるのだけど、手持ちのP4がWillametteコアな為に買い換えが必要になるので避けた。

共にICH2を搭載していた為、Win2kの再インストも必要なく、手軽に入れ替えられた。

ベンチマークはまずSuperPIから。

PC133 CL2 |

PC2100 CL2 |

|

|

更に3DMARK2001SE。

PC133 CL2 |

PC2100 CL2 |

|

|

大体SDRAMでの2.0~2.1GHz相当まで上がったようだ。

以前ほどパフォーマンスを必要としなくなったので、しばらくこの環境で凌ごうと思っているけれど、nForce2とBartonコアのAthlonが少し気になっている。

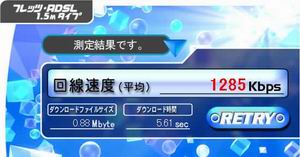

ADSL回線になってから1年近くが経ち、あまりの変化の無さにつまらなくなってしまい、 不安定になるのを覚悟でフレッツADSL 1.5Mから、モア(12M)に変更した。

1.5M時の回線情報は

モデムのリンク速度 |

第一HOPへのPing値 |

|

|

12M変更後は

モデムのリンク速度 |

第一HOPへのPing値 |

|

|

上りの速度が、1.5M時は55KB位だったのだけど、85KB位出るようになったのはなかなか大きい。

あとは懸念していた安定性がどうか。

2年近くメンテナンス無しで使い続けたPentiumIII。

最高に掃除のし甲斐があった。

ホコリっぽい環境に置いてあると、1年毎に掃除をしないとCPUの寿命を縮めてしまいそうだ。

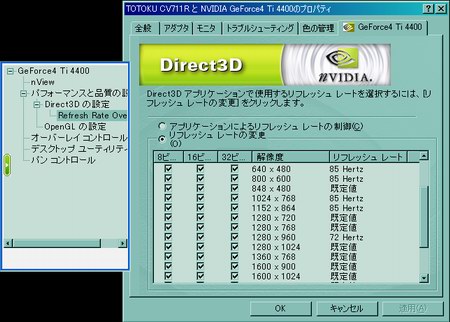

長らくβのままだったDetonator 40番台が正式版になったので、早速入れてみた。

目に付いた新機能は、Direct3D(フルスクリーン)でのリフレッシュレートを指定できるようになっていた事。

今まではWindows2000/XPで任意のリフレッシュレートにしたい場合、

「NVRefreshTool」や、「NVidia Refresh Rate Fix」を使用する必要があったのだけど、これで必要なくなった。

ただし、OpenGL(フルスクリーン)の指定は出来ないようだ。

NetperfでのNICベンチマークにハマってしまい、ここのファイル置き場であるGeocitiesに専用サイトを作った。

著者はいわゆる「ベンチマニア」ではなかったのだけれど、ベンチ目的の為だけにNICを入手したりと、完全にベンチマニアと化してしまった。

ただ、それほど高いパーツではないので、しばらく続けてもダメージは少ない、と自分に言い聞かせている。

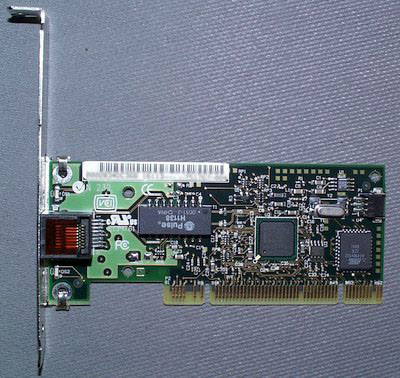

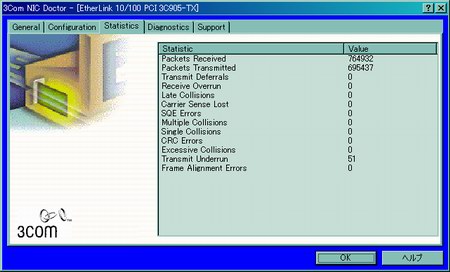

サーバ側のNICをIntel 82558から、3Com 3C905CX-TX-Mへ取り替えた。

その後、例によってNetperfを実行した所、なかなか面白い結果が出た。

クライアントはi82550。設定は前回と同じく、共にデフォルト。

3C905CX-TX-M |

| TCP STREAM TEST to 192.168.123.107 Recv Send Send Socket Socket Message Elapsed Size Size Size Time Throughput bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec 8192 8192 8192 10.00 92.52 |

ちょっと普通ではないほど上がっているけれど、おそらく前回は鯖側の82558がボトルネックになっていたのかもしれない。

ドライバもIntel製は入れておらず、WinXP標準ドライバを使用していたのが原因だろうと思う。

NICはPCパーツの中では相当に地味で、CPUやビデオカードといった花形パーツの様な扱いは受けていないが、

こうしてデータを採ってみると結構遊べるパーツだと感じる。

手持ちのNIC全てのデータを採ってみるのも面白いかもしれない。

メインPCのNICを、3Com 3C905-TXから、Intel 82550へ取り替えた。

NICは、廉価な物でも十分だけれど、この両社の物は専用ユーティリティが付いているのが大きい。

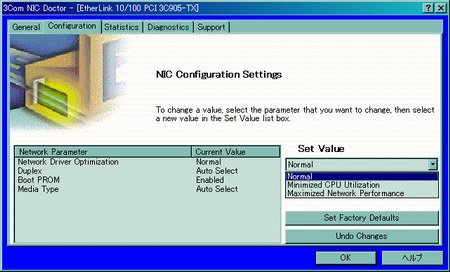

3Comは「NIC Doctor」という診断プログラムが付いており、送受信したパケットの内訳を見ることが出来る。

しかし、設定可能な項目はとても少ない。

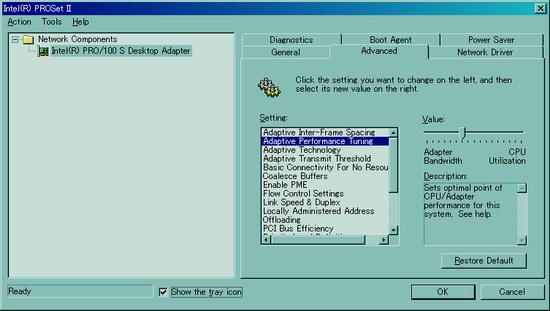

Intelの「PROSet II」は、設定項目が豊富で、Bフレッツ等、光回線の環境ではチューニングする事で結構な効果があるようだ。

性能差を計るために、Netperfという、HP社が開発したネットワークベンチを取ってみた。

サーバーのスペック。

CPU:P3-800

Mem:512MB

OS:WinXP Pro

NIC:Intel 82558

NICの設定は共にデフォルト。

3C905-TX |

i82550 |

| TCP STREAM TEST to 192.168.123.105 Recv Send Send Socket Socket Message Elapsed Size Size Size Time Throughput bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec 8192 8192 8192 10.00 72.57 |

TCP STREAM TEST to 192.168.123.105 Recv Send Send Socket Socket Message Elapsed Size Size Size Time Throughput bytes bytes bytes secs. 10^6bits/sec 8192 8192 8192 10.00 74.63 |

ベンチマーク中のCPU負荷

3C905-TX |

i82550 |

|

|

さすがに1996年製の3C905-TXと比べるのは酷かもしれないが、両方で上回った。

82550のチューニングを行えば、更に差が開くかもしれない。

もっとも、速度向上を期待したわけではなく、消費電力の低減を狙っての換装だった。

GeForce4のマルチモニタ機能がうまく動かない。

SPECTRA X20のゴミが残っているせいかもしれないので、臨時で使わなくなったHDDを繋げて、XPをクリーンインストールし、色々テストを行ってみた。

なお、 ドライバは共に Detonator 30.82(40.41は未だβ版であり、UT2でも表示不具合があるとのこと)

まずは3DMARK2001SE。

2k上では、以下の値だった。

XP上では

やはり2kのDirect3Dは遅い。CPU差に換算すると1ランクほど下になってしまうようだ。

続いてUT2。

Windows 2000 SP3 |

Windows XP SP1 |

|

|

そして本題のマルチディスプレイだけれど、うまく動いてくれた。

nVIDIAのマルチモニタユーティリティ「nView」を使うと、Windows標準とは違い、セカンドモニタへタスクバーが延長される。

nViewが1台の仮想モニタを作り出し、それをWindowsに渡しているようだ。

Windows標準の場合、フルスクリーンゲームを動かしてもセカンドモニタの表示は生きていて、例えば、セカンドモニタに配置したIRCクライアント内の発言も見られるのだけれど、nViewではセカンドモニタの表示は切れてしまう。

しかも、ダイアログ(YES/NO確認など)が中央に表示されてしまうのが堪らない。

一長一短というか、今のところnViewの方を使うメリットは感じない。

それと、IRQが9に固まってしまう件も、XPではBIOS表示と同じ割り当てになっていた。

UT2も若干速くなるということで、もう一度移行してみようか、と思っている。

ビデオカードをCanopus SPECTRA X20(GeForce3)から、MSI G4Ti4400-VTD(GeForce4 Ti4400)に取り替えた。

先日デモが出たばかりの「Unreal Tournament 2003」で、力不足を感じたため。

それと、机上にモニタが2台あるので、マルチディスプレイ環境を作りたくなったから。

以前、PCIビデオカード(MillenniumとPermedia2を試した)で構築した事があるのだけど、RoRのサウンドに激しいノイズが乗るようになったので、即止めてしまった。

1カードで実現出来るGF4Tiならノイズは乗らないのではないか、と思い、MSIの物を買ってきた。

普通はコストパフォーマンスに優れるTi4200だろうけれど、メモリパッケージが発熱が少ないと言われるBGAパッケージじゃないのが気に入らず、Ti4400にした。

MSIの物を選んだ理由は異様にバンドルゲームが多い(体験版を含めて10本)のと、カードの色が好みだったから。

ただ、ドライバがMSI提供の物はなく、nVIDIAリファレンスドライバを入れるしかないのが気に入らない。

早速差し替えて電源を入れた所、チップファンから爆音が・・・。

軽く動作確認をしてから、クーラーを取り替えることにした。手持ちのジャンクパーツから選んだのはIntel純正クーラー(Nidec製)。こいつを5V駆動させ、一気に静音になった。

UT2のベンチ結果は以下のようになった。

GeForce3 |

GeForce4 Ti4400 |

|

|

マシンスペックが似通っている(影響が出る違いはRDRAMとTi4200)purupuru氏のデータは、Flyby:114 Botmatch:42(小数点以下省略)とのことで、メモリ(SDRAM)の遅さが足を引っ張っている模様。ただ、OSをXPにすれば多少差は縮まると思われる。

そろそろDDR SDRAM環境にしてみたいが、来年の春頃出る予定のデュアルチャンネルDDRチップセットまでこの環境と付き合っていくことになりそうだ。

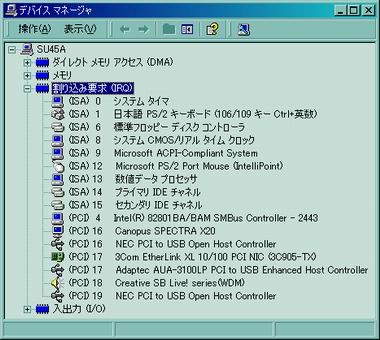

メインPCのマザーボードをSUPERMICROの「P4SBA」に取り替えた。

今までのSU45Aを選んだ理由は、INT線8本+IRQ手動割り当て+APICモード+ACPI ON/OFFに出来たからなのだけど、組んでみて4カ所気に入らない点があった。

1.ATXパワーコネクタの位置

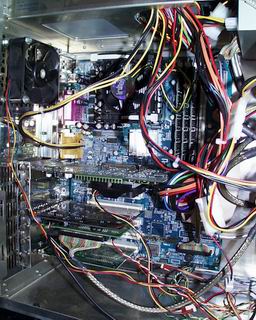

1月17日の日記の写真を見てもらえると一目瞭然、あの太いケーブルがマザー中央にまで伸びていて、かなりぐちゃぐちゃになっている。

2.AC'97オーディオコネクタ・MIDI/ゲームポートが邪魔

永遠に使いそうにないポートは要らないのだけど、この2つのポートが存在しないマザーは極めて少なくなってしまった。最近はMIDI/ゲームポートのみがないマザーも増えてきたけれど、汎用ATXバックパネルが使えないのがマイナス。

3.IRQ 5番が使用不可能

おそらくオンボードAC'97の関係でどうやっても5番が使えない。COM1/2・LPTも切っていたので自由なIRQ番号は 3,4,5,7,9,10,11

だが、5番を抜いて実質六つだけ。三つものIRQを使用するUSB2.0カードを差してから一気に足りなくなってしまった。

4.IRQの割り振りがメチャクチャ

INT線8本ということで、各PCIスロットに独立したIRQが振られると思っていたけれど、実際は大違い。

見ての通りかなり共有されてしまっていて、実際はINT線5本相当なマザー。しかも、個人的にIRQ共有は絶対したくないAGPスロットへのINT線が2本ものPCIスロットに配線されてしまっている。もちろん問題が起こるわけではないのだけど、どうしても精神的に気持ち悪い。

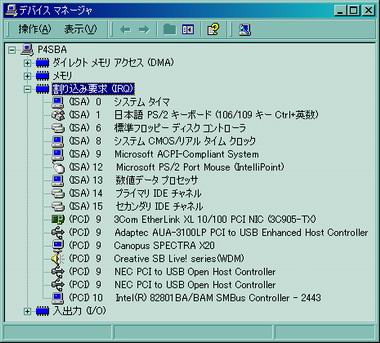

P4SBAは以上の問題を全てクリアしていて、実にいいマザーだと思う。i845(SDRAM)における最強マザーボードな気がする。

ところが・・・。

最悪~。

Webで情報収集した時に発見したIRQ割り振りは完璧だったので安心していたけれど、使用OSがWinMeだったのが誤算か。

APMモードでセットアップすれば問題無いのだろうけど、電源を落とす際のHDDの挙動がACPIの方が安心感があり、APMには戻す気が起こらない。とりあえずこのまま使用することにする。

どうやらフレッツADSLでの最速MTU値は「1448」らしい。

早速ルータのMTUを1448に設定し、更にRWINを「NetTune」というフリーウェアで調整した。

RWIN値は、MSS値(MTU - 40)の整数倍にすると効率が良いらしく、また、倍数は1.5Mの場合で10倍前後が良いらしい。

8~16倍まで試した結果、最も良かったのは1408*12の16896だった。

ここまで来ると、もう意味は全くないのだけど、試行錯誤する楽しさだけで十分と思える。

それと、SP3発表を期にメインPCのOSをWindows 2000に切り替えた。 戻ってみると、本当に良いOSだと実感出来る。

ただ、Direct3Dの速度がXPと比べて若干劣ってしまうのが、UT2の発売を考えた時に不安材料になってしまう。

距離にしては良い速度が出ていたため、ADSLチューンアップの定番、MTUとRWINの調整は行う気は無かったのだけど、ちょっと興味本位でMTUのみ調整してみた。

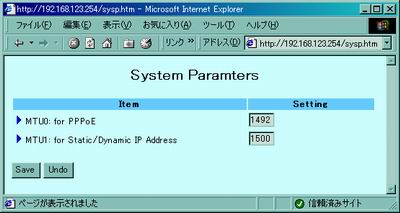

ルータを中継しているので、MTUはルータで調整するのが決まりらしく、使用しているルータのMTU調整方法を探してみた所、どうやら「http://ルータのIPアドレス/sysp.htm 」で調整する事が出来るらしい。

見ての通り、標準では「1492」となっていて、フレッツADSLでの最適値と言われる「1454」とはかなりの違いがある。

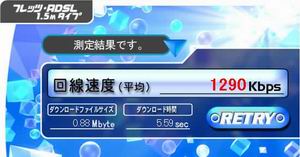

とりあえずデフォルトでフレッツスクウェアの速度計測。

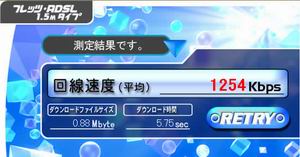

次に「1454」に設定して再度計測。

若干、というか誤差だろう。

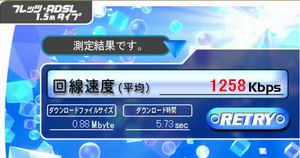

最後に、いくつかのルータで標準に設定されている「1440」を試してみた。

それなりに上がったけれど、かなり意味がない気がする。

8Mタイプに移行してみたい気もするけれど、今度こそ距離の壁にぶつかりそうなので諦めるしかなさそうだ。

長年慣れ親しんだISDN回線に別れを告げ、今日、フレッツADSL(1.5M)が開通した。

以前から切り替えたいと思っていたのだけど、最近NTTが公開した「電話回線の線路情報」にて、以下のような値が出ていたため、見合わせていた。

しかし、いい加減ISDN 64kには耐えられず、思い切って敢行。

携帯から自宅に電話し、繋がらない事を確認してから、ISDNルータを取り外し、スプリッタ・ADSLモデム・電話機を取り付け。

その後、ADSLモデムの電源を入れ、LINKするかどうかが一番重要なのだけど、

電源投入後、10秒ほど点滅しっぱなしで「マズい・・・」と思っていたら点灯に変わりホッと一安心。

とりあえず、PC直付けで「フレッツ・スクウェア」にアクセスし、速度計測を行った所、1.24M(155KB)位出ていた。

損失値(48dB)からすれば異常とすら思える速度だけれど、あれはあくまで机上の計算値、と納得することにした。

その後、前もって購入しておいたルータ「persol PBR001」と配線し、DHCPサーバーへのMACアドレス登録やDMZ設定を行って終了。

RoR等のDirectPlayゲームが出来るかはまだ確認していないけれど、出来なくても良いとすら思える速度には大満足。

ISDNと比べて落ちると思っていた安定性も、今のところ異常切断は無いようだ。

それと懸念していたping値も概ねISDNと同等で、鯖によっては20ms程速くなった。

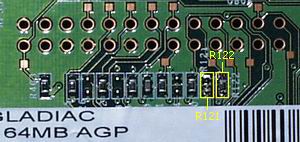

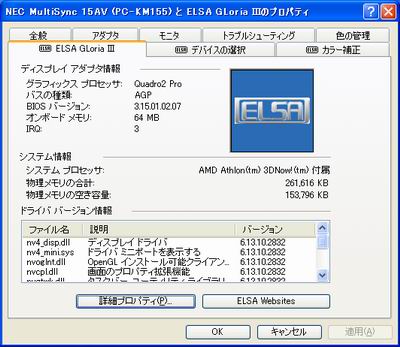

メインマシンのビデオカード、「GLADIAC ULTRA」を上位機種である「GLoria III」に改造してみた。

GLoria III は、Quadro2 Proというビデオチップを使用しているのだけど、GeForce2とは物理的に同じチップ。

基盤側で切り替えているようで、ちょっとした改造でQuadro2 Proになってしまう。

基盤裏のR121抵抗をR122に移すだけ。(写真は改造後)

さらに、BIOSをGLoria III の物に書き換えて終了。 GLoria III にはDVIコネクタが付いているので起動しなくなるかと思われたものの、問題なく起動し、ドライバも入れる事が出来た。

なお、GeForceとQuadroの違いはOpenGLの一部ファンクションをハードウェアアクセラレートしているか否か。

しかし、QuakeIII等のゲームでは使われないファンクションらしく、一般層には完全に宝の持ち腐れ。

早速「SPECviewperf 6.1.2」というOpenGLベンチマークで性能差を測ってみる事にした。

(作業はサブマシンで行ったのでCPUはAthlon 550MHz)

| チップ\テスト名 | AWadvs | DRV | DX | Light | MedMCAD | ProCDRS |

| GeForce2 Ultra | 47.30 | 10.95 | 12.38 | 3.931 | 11.34 | 8.625 |

| Quadro2 Pro | 58.57 | 11.76 | 17.10 | 4.776 | 20.34 | 29.82 |

nVIDIAが差別するのも納得出来るほどUPしてくれた。

もっとも、Quadroの購買層は3D-CGや3D-CADユーザなので、著者にはまったく意味のない改造なのだけど。

再び静音化。

前回書いた通り、低速ファンを一つ購入した。オウルテック扱いの「FBA08A12L」という物。

Panafloの流体軸受けの1900回転ファンで、相当に静か。

価格も三洋製の物より1000円安く、かなりコストパフォーマンスが高いと思う。

結局、これを当初の予定通り前面に付けることは止め、CPUクーラー用にする事にした。

しかし、それほど騒音は抑えられなかった。

あとは電源のファンだろうけれど、この電源は購入したばかりなので、買い換えるのは勇気が要る。

もう充分すぎるほど静かだと思えるし。

近頃、静かなメーカー製PCを触る機会が多かったために、メインPCの静音化欲が再燃してしまった。

まず、一番の騒音源である、IntelリテールクーラーをALPHA PAL8942T(ファン無しモデル)に変更。

組み合わせたファンは、Nidec低回転型。風量は相当少ないものの、ヒートシンクの出来が良いので十分冷やせると読んだ訳だ。

結果的に騒音は下がったものの、今度は前面ファンの音が気になりだした。 まだそれほど暑くないので、とりあえず前面ファンは5V駆動させることにしたが、風量は無いに等しい。

夏になったら、三洋辺りの低回転モデルを購入するしかなさそうだ。

いわゆる静音化無限ループにハマりつつあるが、P4-1.9では限界があるので、次で終わりだと信じたい所。

以前に書いたXPの欠点だけれど、二つだけ解消することが出来た。

一つ目の Dreamweaver の文字入力の遅さは、画面のプロパティ→デザイン→効果内の「次の方法でスクリーン フォントの縁を滑らかにする」をOFFにすることで以前のレスポンスが復活した。

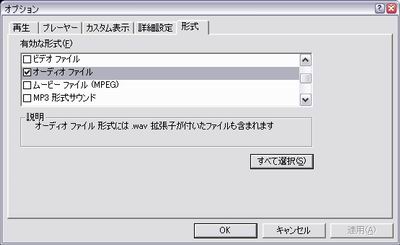

二つ目のWindows Media Player 6への関連付けが上手くいかない件は、Media Player 8を起動し、同じように関連づけを外し、6で再び関連付けし直せば問題なく自動再生された。ただし、その後一度でも8を起動してしまうと、元に戻ってしまう。

後日談になるけれど、PDVIAにLive Valueを差したかったので、メインPCのLive Valueを「Sound Blaster Live! 5.1 Digital Audio」に変更した。

Sound Blaster Audigy はIEEE1394ポートが邪魔なので買わなかった。

最新のLive!がどうなったかというと、今までは搭載されているEMU10Kチップの発熱が激しく、別にヒートシンクを貼り付けていたのだけど、現在の物は発熱も大人しくなったようだ。

SPDIF出力も装備されているので、そのうちスピーカーをRolandの「MA-10D」に取り替え、デジタル環境を作ってみたい。

結局、PDVIAにはWindows 2000を入れた。

入れ終わって、改めて2kの軽さが実感出来た。起動後のメモリ消費量がXPと比べて半分も少なく、動作も圧倒的に軽い。

メインマシンも2kにダウングレードしたくなってしまった。

デュアルCPUの効果を見るためにQuakeIIIをインストし、ベンチマークを計ってみた。(設定は完全にデフォルト)

QuakeIIIの設定ファイル「q3config.cfg」内の「seta r_smp "0"」を 1にするとマルチスレッドで実行される。

| SMP OFF | SMP ON | |

| DEMO001 | 1346 frames. 24.4 seconds: 55.2 fps | 1346 frames. 20.3 seconds: 66.4 fps |

| DEMO002 | 1399 frames. 26.6 seconds: 52.7 fps | 1399 frames. 21.6 seconds: 64.8 fps |

思ったほど上がらないけれど、P2-450なので、絶対的にCPUパワー不足だからだと思う。

出来れば800MHz程度のCPUでテストしてみたい所。

ちょっとした遊び心で、Slot1デュアルマザーのRIOWORKS PDVIAを入手した。 もちろん新品ではなく、中古品。

早速手持ちの余剰CPUである、PentiumII 450MHz を二つと、ビデオカード、サウンドカード、NICと取り付けていき、とりあえずWinXPをセットアップ。

しかし、ここでトラブル発生。まず、セットアップ途中でマウスを動かすと画面が崩れていくという現象が発生し、セットアップ終了後も、ビデオカードドライバのエラーが出てしまう。 接触が悪いのかと思い、取り付け直すとエラーは収まったものの、今度は音が出ていない。

デバイスマネージャで確認すると、SB Live自体が認識されていなかったので、色々と刺す位置を変えてみたのだけど直らない。そこで、NICが刺さっていたPCIスロット2に刺すと、無事認識された。

このマザー、相当クセがあるようで、まともに動くPCIスロットがかなり限定されてる感じがする。

そこで、手持ちのPCIカードをすべて差し、各PCIスロットへのINT配線状態を調べてみた。

IRQが共有されない、まともなPCIスロットは2番と3番なのだけど、3番スロットがどうもおかしいらしい。

NICは4番スロットに差していて、ビデオカードとIRQが共有されてしまっているのが気持ち悪いので、ベストな位置を見つけたい所。

WinXPに切り替えてからしばらく経ち、色々と問題が発覚してきた。

一つ目は愛用しているHTMLエディタ、Dreamweaver上での文字入力のレスポンスが極端に落ちたこと。

特に酷いのがBS/DELLキーでの文字削除で、半端ではない遅さ。これだけでも2kにダウングレードする理由になるかもしれない。

二つ目はWindows Media Player 8のあまりの重さ。小さなwavファイルを再生したいだけなのに、いちいち巨大なプレイヤーを立ち上げられてしまうのが堪らない。

実は「C:\Program Files\Windows Media Player」に旧バージョンが納められているので、立ち上げて関連付けを正せば良いと思いきや、なぜか自動再生してくれない。

レジストリの「HKEY_CLASSES_ROOT」以下を編集するという手間が必要になりそうだ。

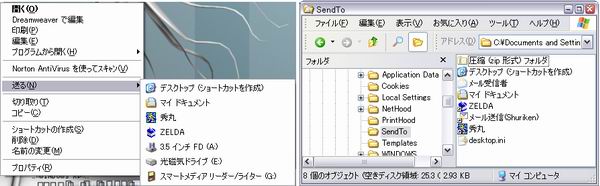

三つ目は「送る」メニューの柔軟性が落ちたこと。 今までは項目のすべてがファイルで提供されていて、表示させたくない項目は簡単に非表示に出来たのだけど、XPではどうしても消せない項目がある。

右画像の半透明で表示されているのが、属性を「隠しファイル」にして非表示にしている項目。

今までは、SendToフォルダにドライブ名が付いたファイルがあり、同じ様に隠すことが出来たのだけど、XPでは変更されたようだ。

これもレジストリ編集にて削除出来ればいいのだけど。

以上が現時点での不満点。まだまだ出てくると思うけれど、2kにダウングレードするほどの覚悟は今のところない。

メインマシンのOSをWindows XPにしてみた。

結構前に購入していたのだけど、サウンドカード(SB Live)の日本語ドライバが無いことと、ATOK14では不具合が発生するということで、移行をためらっていたのだけど、 ATOK15も発売され、サウンドカードも月末に日本語ドライバが出るということで、移行することにした。

あちこちで言われているように、初期状態では重い&解りにくいの二重苦だけれど、設定をいじることでかなり改善された。

移行しての一番のメリットというと、起動時間が大幅に早くなった事と、OSインストール後の各種パッチの投入が不必要になった事。

安定感も今の所2kと同等で、もう2kを使う理由はないかもしれない。

TUSL2-Cのメモリに関するトラブルがいい加減イヤになったので、新しくCPUとマザーを用意しアップグレードを行った。

見ての通り、Pentium4環境。

マザーボードはRIOWORKSの「SU45A」で、CPUはPentium4 1.9GHz。メモリ暴騰さえなければAthlonのDDR環境かP4のDDR環境になっていたと思う。

懸念していた騒音も、リテールファンが思いの外静かな為、多少うるさくなった程度。

速度に関しては、Win上では気持ち速度UPで、3Dゲームでは大幅に速くなったと思う。

安定性も今のところ岩のように安定していて、大成功なアップグレードだった。

ビデオカードの冷却ファンの音が少々気になってきたので、少し大きめのクーラーを用意し、5V駆動させることにした。

用意したクーラーはJUSTYの「ICICLE1620」という物。大きさと厚さが完全に一致し、ぴったり収まった。

右の物が今まで付けていた物。サイズが小さい為に5V駆動では熱くなってしまうので、12V駆動していた。

あと、後日談だけれど、HDDをすっぽり包む「SmartDrive」という物を取り付けたので、なおさらビデオカードのファンの騒音が引き立ってしまった訳だ。

これで静音関連は終わり。2ヶ月ほど前と比べると半端じゃないほど静かになって、PC常時電源ONも不可能ではなさそう。

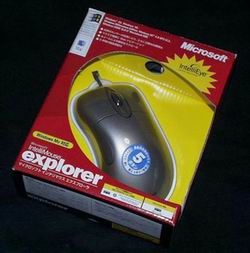

先月26日に、MS製マウスが一斉にバージョンアップされてしまい、現在愛用している「IntelliMouse Explorer」も形状が変わってしまった。

そこで、現在市場にある2000回/秒(初代は1500回/秒)のモデルが払底してしまわない内に確保することにした。

早速開封し、変更点を探してみたら、ホイール回転が初代モデルよりもカッチリしている。

初代のホイールはとにかく落ち着きが無く、グラグラしていてオモチャっぽかったが、改良されて非の打ち所がないマウスになっていた。

2000回/秒の恩恵はあまり感じることが出来ないが、PS/2接続なので仕方がないのかもしれない。

ちなみに最新型Explorerも店頭で触ってみた所、サイドボタンが小さくなっていて、かなり押しにくかった。

正直言って、退化してしまったという印象しか抱かなかったのが残念。

Windows XPの登場に併せて、MS製マウスのコントロールソフトの「IntelliPoint」が4.0にバージョンアップした。

いくつかの新機能が追加され、特に素晴らしいのがサイドボタンに割り当てる操作に「キーボード操作」という項目が追加されたこと。

更にアプリ毎に設定が出来るようにもなったのだけど、ホイール回転に割り当てることはまだ出来ない。

ホイール回転に任意のキーの組み合わせが割り当てられれば、まさに最強のMousewareなのだけど…。

Microsoft IntelliPoint Software Version 4.0 Windows 版 ダウンロード

久しぶりに更新。

メインPCのマザーをASUSのTUSL2-Cに取り替えて、Tualatin Celeronを載せる準備が整った。

同時に、IDE-RAIDを止めて、システムドライブ、データドライブ、テンポラリドライブと三つの単独ドライブで運用している。

当初はとにかく安定せず、突然ハングが一日一回は発生していて、ここに載せる気は無かったのだけど、

メモリーをMicronのPC-133 256MB*2という構成にしたら完全に安定してくれた。

騒音も、発熱が低いPentiumIIIと言うことで低回転のファンで固めてしまい、快適度は大幅にUP。

あとはTualatin Celeronを積めば完成だけれど、IntelのCPUロードマップによると、

1.3GHzは来年2月~4月の間に発売。1.4GHzは5月~7月に発売。最終製品の1.5GHzは8月~10月となっている。

現在のCPU(800MHz)にはあまり不満がないので、しばらく待とうと思っている。

IntelのCPUロードマップが大幅に変わった事で、自作PC界が非常に面白くなりつつある。

Pentium4をなんとしても普及させたいIntelは、コスト高の最大の要因のi850に変わるチップセットとして、

SDRAMをサポートしたi845を投入してきた。搭載マザーがいきなり秋葉でフライング販売され、実売価格は2万円ほど。

CPU自体の価格も更に値下げし、Athlonと同程度の価格(同じ動作周波数で)になるらしい。

また、TualatinコアのPentiumIIIの生産を大幅に減少させ価格も大幅に上げて、PCメーカーになんとしてもPentium4に移行させようとしている。

それによってCeleronがTualatinコアベースになるのが半年も早まってしまった。

この新型Celeronははっきり言って非常に魅力的なCPUだと思う。

今までコア自体はPentiumIIIとまったく一緒なのに、差別化するためにSecondCacheをあえて128KBも減らされていたCeleronが、

PentiumIIIが事実上消えたことによって256KBまでUPすることになった。

つまり性能はPentiumIIIとまったく一緒(FSB100の物と)になってしまい、動作周波数も1GHzを超える事が確実である。

しかもAthlon&Duronより一段下の0.13μプロセスルールで製造されるため、発熱もずっと少なく、

最近静音化にこだわっている著者にもベストチョイスなCPUに思える。

値段もおそらく1万5000円は超えないラインで提供されるだろう。

しばらくAMDに傾いていた著者も、この新Celeronは多分買ってしまうと思う。

マザーはEPOXのEP-3PTAか、ASUSのTUSL2-Cを予定している。

未だにうるさいメインマシンに再び静音化のメスを入れてみた。

このDuronマシンには結構な数のファンが付いている。↓

(1)電源ファン

(2)CPUファン

(3)ケースファン*2

(4)チップセットファン

(5)Voodoo5冷却ファン*2

この内どれが欠けても今の季節辛そうなので、ファンを取り外すという選択は無い。

そこで、一番うるさそうなファンを調べて、静音タイプのファンに交換することにした。

手順は、AT電源を別に用意して、一つずつ電源を投入して確認。

結果、一番うるさいのはCPUファンだということがわかった。↓

これはPanasonicの流体軸受けを採用した静音がウリなファンなんだけど、

羽の形状+5000回転程とかなり速めなのがうるさい原因だろう。

そこで、代替ファンとして、Nidecの厚い6㎝ファン(3000回転)を取り付けてみた。↓

チップセットクーラーは標準のAAVID製の物がヘタってしまったので、三洋製小型クーラーに換えてある。

結果、なかなかの静音化を果たす事ができた。

もう少し下げる事ができそうだが、これ以上の静音化は難しいのでこの辺で妥協することにした。

約一ヶ月ぶりの日記。

あるサイトに影響を受けて、少しサイトデザインを変更してみた。「あまり変わってないじゃないか」と思うだろうけれど、

このデザインは結構お気に入りなので大幅に変えたくはなかったから。

ディレクトリ構造やファイル名も見直したのだけど、こっちの方が時間が掛かっていたりする(苦笑

さらに、スタイルシートという物を初めて使って、リンクに付くアンダーラインを消してみた。

著者はどちらかというとハードウェア寄りなのだけど、ソフトウェアをいじるのも楽しいなぁ、と思えたリニューアル作業だった。

今、メインPCにはVoodoo5が刺さっている。

GeForce2でのUTのぎこちなさがやっぱり気に入らず、久々にGlide UTを楽しみたくなったから。

GlideでやるUTには独特の軽さがあって、Glide最適化ソフトならではの軽快な動きを見せてくれる。

GeForce2の場合だと、ロケランの弾やFLAKの弾が飛び交う超乱戦状態になると、どうしてもガクガクしてしまうんだけど、Voodoo5ではそれ程ガクガクしない。

ただ、画面全体のガンマ値が少々低く、Direct3Dと比べて暗いのが唯一の難点か。

もう一つのGlide最適化ソフトであるDiablo2の場合だともっと顕著な差が現れる。

Direct3Dだとモンスターが大量に出てきた時に凄まじいフレームレートの落ち込みが起こり、速攻でVooDooを差したくなってしまう。

色合いもDirect3Dよりも落ち着いた感じで、かなりプレイしやすい。まさにVooDooにとっては最後の砦といった所。

ゲームではGlideのメリットはまだ少しだけあるけれど、Windows上での快適さやDirect3Dの速度、OpenGLの速度はとてもGeForceには敵わない。

3Dfx社の時期チップであった「rampage」を心底楽しみにしていただけに、あの結末は本当に悲しかった。

元々VooDooシリーズが大好きになったきっかけは初代Unrealで、一番美しく表示されるVooDoo2を衝動買いしたことが始まり。

当時の最速ビデオチップというと、nVIDIAのRIVA128、MatroxのG200がDirect3D最速を誇っていたが、

VooDoo2のSLIモードの前には単なる2D専用カードとなってしまう程の性能差が存在していた。

それから、VooDoo3 3000→VooDoo5 5500と買い換えてきたけれど、VooDoo2+Unrealの時ほどの衝撃は受けていない。

自作PCにハマるきっかけを与えてくれた組み合わせだったといえるし、PCのアップグレードを懲りずに行っているのも、”あの衝撃をもう一度”という思いがあるからかもしれない。

Win2k上でDMA動作をしてくれないTEACドライブがイヤになってしまい、新しいドライブを買ってしまった。

日立のGD-7000というモデルで、DVD-ROMドライブ。CD読み込み24倍、DVD読み込み8倍というちょっと低スペックなモデル。

値段は、5499円とDVD-ROMドライブとしてはかなり安い。

最初はCD-ROMドライブを買うつもりだったのだけど、品揃えがイマイチで、

以前最悪な思いをしたMITSUMI製ドライブや、Creative製ドライブ等、unkoドライブしかなかったのでDVD-ROMドライブを買った。

実はDVD-ROMドライブは今回が初めてで、結構楽しめそうな予感。

で、本題のDMA動作だけれど、まったく問題なくDMA動作をしてくれた。

音楽CDも問題なく再生でき、かなりいい買い物をした。

DMA動作特有のCPU負荷の少なさも相まって、ソフトのインスト時などでもストレスを感じることが無くなった。

動作速度はTEACの40倍から、24倍とかなり下がってしまったけれど、騒音も低くなったので特に気にしていない。

これからDVDの動作確認を行おうと思う。

Windows2000SP2を入れてみたけれど、やっぱりCD-ROMドライブのDMA動作は叶わなかった。

具体的に言うと、CD-ROMのデータを読み出すには問題ないのだけど、

音楽CDを入れてCDプレイヤーを起動するとしばらくシステムが固まり、

その後「CDが入っていません」というメッセージが出てどうしようも無くなる。

使用しているCD-ROMドライブはTEACの「CD-540E」というモデルで、

BIOS上ではちゃんとDMA33との表示が出るし、Intel 440BXでは問題なくDMA動作していた。

ただ、BX時代にDMAチェックを入れていたのはWin9xだったと思うので、2k上では現状不可能なのかもしれない。

待ちに待ったWindows2000SP2日本語版が明日公開予定だそうだ。

しかしすでにWeb鯖にはUPされているようで、以下のURLからDLすることが出来る。

http://download.microsoft.com/download/win2000platform/SP-x86/SP2/NT5/JA/W2KSP2.exe

AMD派にとっては、Win2kは鬼門だった。

オンボードIDEがUltraATA100ではどうしても動かず、VIA提供のバスマスタドライバを入れる必要があったのだけど、

これを入れるとCD-ROMドライブの挙動がおかしくなり、結局アンインストするハメになる(笑

しかしSP2によってMS製の安定したドライバを使えるようになるらしい。

著者の環境はオンボードIDEにはHDDを接続していないのであまり関係ないのだけど、

CD-ROMドライブをDMAモードで動かせるようになるかもしれない、と淡い期待を抱いている。

気になるサイズだが、104MBほどあるようだ。

雑誌に付くのも待てないのでテレホを利用してDLしようと思っている。

前回のマシンを色々とアップグレードして、以下のようなスペックになった↓

| CPU | Cyrix | MII PR 233MHz |

| MotherBoard | CHAINTECH | 5VLM (Intel 430VX) |

| Memory | Melco | 64MB |

| VideoCard | Melco | WHP-PS8S (Permedia2) |

| SoundCard | Creative | SoundBlaster 16 With YAMAHA MIDI Board |

| HDD | WESTERNDIGITAL | Caviar 2160 (1.6GB) |

実際には200MHzで動作しているのだけど、Win上の体感速度はとてもいい。

大幅に性能アップしたように感じられた。

さっそくHDBENCHにてベンチしてみたところ、Cyrixの伝統で、整数演算がかなり速く、その恩恵なのかもしれない。

Pentium 133の整数演算の値は3872。浮動小数点演算の値は4280。

Cyrix MII 233の整数演算の値はなんと10530。浮動小数点演算の値は6078だった。

なつかしの3Dベンチマークソフト FinalRealityを立ち上げてみたが、やはり3Dは相当辛い印象を受けた。

RoRもやってみたが、やはり動きがぎこちなく、ゲームをやるのは辛いスペックと言うしかない。

他にはビデオカードも換装したものの、やはりPermedia2程度では焼け石に水で、IEのスクロールなどが犯罪的な重さ。

PCI最強カードと言われる VooDoo5 5500 PCI を差してみたいところ(笑

あとはSoundBlaster 16に手持ちのYAMAHA製 XG音源ボードを差して、MIDI再生をアップグレード。

これがなかなか効果的で、元々のFM音源とは比べるべくもない上質なサウンドを奏でてくれるようになった。

最後にLANカードを差してLANに参加させて終了となった。

親父から、ちょっと面白いマシンを譲り受けることが出来た。

そのスペックは以下の通り、かなり強烈な鈍足マシンである↓

| CPU | Intel | Pentium 133MHz |

| MotherBoard | CHAINTECH | 5VLM (Intel 430VX) |

| Memory | Melco | 64MB |

| VideoCard | CARDEX | MultiMedia VGA (S3 Trio64V2) |

| SoundCard | Creative | SoundBlaster 16 |

| HDD | WESTERNDIGITAL | Caviar 2160 (1.6GB) |

すべてが足を引っ張っているという感じで、とても実用にはならない。

少しずつパワーアップを図ろうと思い、とりあえず手持ちのPentium 150MHzをちょっとだけオーバークロックし、166MHzでドライブ。

しかし、ほとんど効果がないので、そのうち親父が所有しているCyrix MII を付けてやる予定。

次にダメダメ度が高いビデオカードだが、これも余剰部品として余っているメルコのWHP-PS8Sという、Permedia2搭載カードをおごろうと思っている。

いかんせんマザーボードにAGPスロットが無く、PCIのカードしか使えないのが痛いところ。

一応Matroxの初代Millenniumがあるんだけど、コレはもったいない(笑

次はHDD。これがまた素晴らしい遅さを誇るPIO MODE 4の超鈍足ドライブで、

HDBENCHで速度を計測したところ、5MB/秒しか出てくれなかった(死

そこで、余っているUltraSCSIのHDDをおごる予定。

さらにこのマザーは完全に廃れたATマザー&ケースなので、自動で電源が切れてくれない(笑

しかし、マザーにはATXコネクタがあるので、予備のATX電源を付け、ケースにもATX用電源スイッチを付けて、

なんちゃってATX化を行った。しかし電源は自動で切れてはくれなかった(死

久しぶりにジャンクなPCを触ったが、著者のジャンク魂を刺激してくれてなかなか楽しめる。

最終的にはそこそこまともなスペックを持つようになると思うが、用途は不明のままだろう(死

前回書いたβ版のVIA 4in1 だが、昨日VIAのサイトを覗いたところ、公式版として登場していた。

さっそく入れてみた所、AGPの設定変更後も時たま乗っていたノイズもほとんど確認出来なくなった。

まだあまりテストしていないが、完全に解消されたようだ。

唯一とも言っていい不具合が解消されたことで、かなり気分がいい。

ノイズ問題が発覚し、ちょっとだけIntel環境に戻りたくなったけれど、

しばらくAMD環境で行こうと決心した。

次世代Athlon、コードネームPalominoの正式名称が決定した。

その名は「Athlon4」

結構マヌケな名前に見えてしまうのは著者だけではないだろう。

確かにAthlonには多くのバージョンが存在する↓

SlotA 0.25μ

SlotA 0.18μ

SocketA 0.18μ FSB 200

SocketA 0.18μ FSB 266

これだけあるので4と名乗るのも不思議ではないが、

4と付けた理由は当然IntelのPentium4と真っ向勝負するためだろう。

しかし、すでによく言われているように、P4とはかなりのクロック差が存在しており、(性能は別として)

動作クロックが物を言うPC業界ではちょっと不適切な名前なんじゃないかな、と思う。

それと気になっていた消費電力だが、現行Athlonより2割程度しか下がっていないらしい。

現行のAthlon 1.33GHzが載せられるなら、Athlon4 1.53GHzも問題ないということになる。

現在の電源ではちょっと無理がありそうなので、アップグレード時には電源の載せ替えが必要になりそうだ。

それと、Liveとの相性問題を解決した VIA 4in1 Ver3.1Beta が登場したらしい。

正式版になったら入れてみようと思っている。

ずっと悩んできたノイズ問題だが、ついに改善することが出来た。

そのきっかけは、遊びでVoodoo3を刺してUTをやっていた所、ノイズがまったく乗らないので、

これはおかしいと思い、色々と考えた。

GeForce2とVoodoo3の差はAGPの機能をどれだけ使っているかというもので、

前者はほとんどの機能(4Xモード、Sideband addressing、Fast write等)を使うのに対し、

後者はほとんどの機能を使わない、なんちゃってAGPカードなのだ。

そこで、GeForce2に差し替え、上記の機能を切った所、ノイズがやっと消えてくれた。

精神的にはあまりよろしくないが、やっとノイズが消えてくれるうれしさの方が上である。

何故すべての機能を使うとノイズが乗るのかは想像の範囲でしか分からないけれど、

おそらくVIAのAGPの実装に問題があるのか、機能をすべてONにするとチップセット自体のバスが飽和してしまい、

PCIが上手く動作しなくなってしまうのかもしれない。

現在使用しているビデオカード、IO-DATA : GE-GF2Aのドライバが長い間更新されず、いい加減イヤになったので、

BIOSそのものをELSAの物に書き換え、「GLADIAC GeForce2 GTS」として生まれ変わらせた。

それによって、Detonator3(7.56)ベースのドライバを入れることが出来て、非常に満足。

ELSAからはGeForce3カードも予定されているので、次々と最新ドライバを入手することが出来そうだ。

ただ、おそらくWin9xだとRoRの同期問題が起こりそうな雰囲気がある。(nvdd32.dllの署名がnVIDIAのまま)

もうWin9x系には戻る気がないので関係ないけど。

ついでにオーバークロックと行きたかったが、標準のファンが何とも心許ない為、

Socket7用ファンに穴を開け、ネジ穴を切り、シリコングリスを塗ってからガッチリ取り付けた。

この状態でオーバークロックすれば、1~2割程度パフォーマンスを上げることが出来そうだ。

しばらく動きが無かったビデオカード業界に嵐を起こすべく、nVIDIAの「GeForce3」チップを搭載したカードが登場してきた。

いくつかのHPがベンチマークを載せているが、UTやQ3Aといった既存のゲームで速度UPを体感するのは難しいようだ。

真価を発揮するのはGeForce3特有の機能を使用したゲームということになる(Unreal2など)

当初の価格(6万)に比べれば現在の5万という価格も安く見えるが、ビデオカードとしては異常なほど高く、

性能も最適化されたゲームでないと体感できない、ということで見送り決定だろう。

半年後には「GeForce3 Ultra」が出るのは間違いないだろうし。

Intelの価格改定が市場に影響しはじめて、P4 1.7Ghz 128MB RDRAM*2付きが実売7万円程度になっている。

128MB RDRAM*2は自力で買うと3万円ほどなので、4万円ほどでIntelのフラッグシップCPUが買える計算だ。

まだまだ高いとはいえ、実質AMDと同程度の値段と言ってもよさそう。

Intelをここまで引きずり下ろしたAMDの影響力の強さは見事というしかない。

P4環境もいいなぁ、と思い始めているが、いざ実行するにはかなりの追加投資が必要になる↓

1:P4対応電源=10k

2:P4マザー=20k

3:増設用128MB RDRAM*2=30k

4:CPU=50~70k

これだけつぎ込むメリットはあるか、と聞かれてもたぶん答えることはできなそうだ(笑

まだ早いというか、やっぱりP4環境の敷居の高さはRDRAMベースで行く限りどうしようもなさそう。

ずっと気になっていた騒音問題だが、背面ファン(Windy 8cm)の騒音が一番大きいことが分かり、

早速、三洋の静音ファンに交換したところ、かなり静かになってくれて、安眠妨害なレベルではなくなった。

しかし、この背面ファンはP3時代も使い続けていて、それ程うるさくなかったはずなのだけど・・・。

一番使用頻度が高いメインマシンなので、劣化してしまった可能性もある。

PCの静音化を行う上でのポイントだけれど、大抵は一番うるさいのが電源に付いているファン。

その次にCPUファン、背面ファン、前面ファンという感じかな。

うるさいと感じたら、一番騒音が大きいと思われるファンを静音タイプに交換すると、

PCの使い勝手も増すとおもうので、地味ながらも効果的なチューンアップだと思います。

前回に、ノイズ問題は治ったと書いたのだけど、しばらくするとまたノイズが乗るようになってしまった。

さらに詳しく調べた所、この問題はバグではなくて純粋な相性問題とのこと。

業界標準カードのSB Liveと相性問題起こすなんて・・・ちゃんとやってんのかVIA!

サウンドカードの換装も考えたが、やはりLiveでやるUTの立体感は捨てがたく、

CreativeかVIAの修正された公式ドライバを待つしかなさそう。

それにしても、やっぱりVIAだなぁ・・・。

Athlon環境でもAMDの足を引っ張るのはやっぱりVIAだというわけだ。

なにげにAMDのチップセットは評判がいいので、是非純正チップセットの充実を求む。

(以前、SlotAのK7Pro(AMD750)で痛い目にあったけど(死)

先週~今週にかけてAthlon界にちょっとした衝撃が走った。

VIAのAthlon用チップセットのSouthBridge「VT82C686B」にバグがあり、HDD上で100MBを超えるファイルをやりとりした際にエラーが出るというもの。

著者の環境はFASTTRAK100にてRAIDを組んでおり、オンボードIDEポートはCDとMOしかつながっていないので、

この不具合には気づかなかったわけだ。また、CreativeのSB Live!シリーズと組み合わせた際に、ノイズが時々出るというバグもあった。

これは著者も気づいており、UTなどをプレイ中に時々ノイズが乗っていた。相性問題かな、と思っていたが、まさかバグとは思わなかった。

当初は解消方法としてパッチを用意してきたVIAも、BIOSを改良することによって解消できる問題らしく、

早速我が8KTA3にも新しいBIOSが登場してきた。つい先ほど、あの怖い作業を行ったわけだ。

ドキドキしながらアップグレード作業をしたが、上手く書き込めたようで、ちゃんとアップグレードできた。

結果、UTでのノイズ問題は無くなり、かなり完璧な環境になったが、これはIntel環境であれば当たり前のことなので、

「やっぱりVIAだなぁ・・・」と思わずにはいられない。

もっとも、Socket7(Super7)のApollo MVP3の頃に比べれば段違いに使いやすいチップセットなので、高望みかもしれないけれど。

何はともあれ、徐々に洗練されてきたAthlon環境は本当に面白いプラットフォームだと思うので、

これから自作する方は選択肢に入れてみてはいかがだろうか。

今日は、システム再インストールに役立つアプリを紹介します。

Windowsを再インストールした直後の環境にすぐに戻したい、と思う人は多いと思うけど、

たいていの場合はHDDフォーマット→Windows再インストール という手順を長い時間を掛けて行わないといけない。

今回紹介するソフトは、HDDの中身を一つのファイルとして保存することが出来て、HDDの中身が変わっても、

すぐに復元することが可能になるソフト。

類似品としていくつか市販されているんだけど、結構な値段がする上に、Windows上で行うものがほとんどなので、

結構怖いものが多いんだけど、D2F というソフトはDOSで行う上にフリーソフトなので非常に素晴らしい。

使い方はきわめて簡単。

コンパネ→アプリケーションの追加と削除→起動ディスク にて作成したディスクにd2f.exeをコピーして、

それを使って起動し、コマンドプロンプトにて D2F S C: D:\BACKUP.DAT と入れれば現在のHDDの中身をDドライブのBACKUP.DATファイルにまとめてくれる。

Windowsが壊れてしまい元に戻したかったら、また起動ディスクから D2F R C: D:\BACKUP.DAT と入れてやれば、以前の環境が再現される、というわけだ。

ただし注意点として、ドライブが二つ以上無いとダメ。

物理ドライブである必要は無いので、パーティションを切っていても大丈夫。

さらに高度な使い方として、ブータブルCDを使う方法もある。

使っているPCがCDブートに対応しているのなら、CDRライディングソフトにてブートCDを作る際に、

D2Fの実行ファイルと、保存しておいたBACKUP.DAT を焼いてやれば、HDDの容量も食わず、フロッピーも要らない、と一石二鳥。

ただし、容量を640MB程度に押さえないといけないので、WindowsMEやWindows2kは無理かも。

Windowsが壊れてしまって再インストールする際には、このソフトを使ってみてはいかがでしょうか。

Intelがまったく売れないPentium4を売るために、かなりアグレッシブな戦略にでてきた。

「IntelがPentium 4を大バーゲン。今月末には半額に!?」 という物で、現状では恐ろしく高いP4を一気に半額にするというもの。

動作クロックでは圧倒的なP4も、現在のアプリケーションを利用する上では、そのクロック分の性能を出せないP4は自作市場でもまったく人気がなく、

とにかく安くしてしまえという強引さはとてもIntelらしい。

ちょっとだけP4環境に惹かれつつある今日この頃。

継続使用してみて、一つ気になる点が出てきた。

それは、”騒音がうるさい”こと。音量が変わる要素は、CPUファンだけで、(他のパーツは流用)

BIG WAVEは松下製の流体軸受けファンを採用していて、騒音は控えめなはずなんだけど、

今まで使用していたP3-800とは別次元の騒音を発揮している。

反面、P3-800を付けたセカンドPCが素晴らしく低音量になり、

使い勝手が増しているのが複雑なところ。

低騒音のファンを探し出す旅に出ないと、再びIntel環境に戻りそうだ(死

メイン機をAMD化したい、という欲求に耐えられず、気絶(死

結局Duronを選び、周波数は850を選んだ。900と850との価格差が4kほどあり、900を買うのは抵抗があったからだ。

この文もDuron環境で書いているが、事前の下調べのおかげか、かなり安定しているように思える。

さすがにP3-800からなので、ほとんど意味のないアップグレードなんだけど、

これで新コアのAthlonを待つ決心がついた。登場時期は7月以降となっている。

そういえば、SocketAはこれが初めてなんだけど、発熱のすごさに驚いた。

CPUクーラーには、これまた評判のいい BIG WAVE という物を使っているのだけど、

負荷の掛かるプログラムを起動すると一気に温度が上がっていき、40度前後で飽和してる。

P3時は35度前後だったので、消費電力のすごさがよく分かる。

電源からの排気も結構な熱を帯びていて、ちょっと力不足なのかも(星野の335W)

1.33GHzを選んでいたら、きっとヤバかったに違いない(苦笑

AMDが予定通り、Athlonの価格改定を行うようだ。

もうしばらくすれば、日本市場でもその影響を見ることができそう。

1.33が2万円台ならいってしまいそうw

ソース:Athlon普及委員会

このページは、Athlon環境を作ろうとする人には必見のページです。

情報量も素晴らしく、BBSの動作報告なども相当役に立ちます

2001年4月8日

今の悩み事は、ズバリ!Athlonを買うか否か(死

実は、Athlonマザー(Epox:8KTA3)を衝動買いしたものの、次々に高クロックのAthlonが出てきてしまい、買うタイミングを逃してばかりいる。

セカンドPC(Athlon 550+Aopen:AK72)が思いのほか安定してるんで、メインマシンもAthlon化してしまおうと目論んだわけだ。